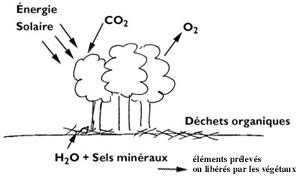

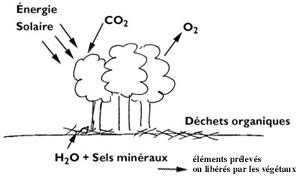

Les végétaux chlorophylliens stockent l'énergie solaire.

© CRDP de Basse-Normandie

On appelle biomasse l'ensemble des matières organiques d'origine végétale et animale et par extension l'utilisation des végétaux et de leurs déchets pour produire de l'énergie, des fertilisants ou comme matériau de construction. D'autres débouchés notamment dans la chimie continuent à faire l'objet de recherches.

une source d'énergie renouvelable

Les végétaux transforment l'énergie solaire en énergie chimique ou matière organique fabriquée par la photosynthèse. Ce gisement d'énergie se renouvelle constamment et peut être considéré comme une source d'énergie renouvelable dans la mesure ou il n'est pas surexploité ce qui à l'échelle de la planète est loin d'être le cas.

Par ailleurs dans la mesure ou les émissions de CO2 lors de l'utilisation de la biomasse sont compensées par de l'absorbtion de CO2 lors de la repousse de cette biomasse, on peut dire que, à la condition de replanter et de consommer le plus localement possible, la biomasse n'emet pas de CO2

Les végétaux chlorophylliens stockent l'énergie solaire.

© CRDP de Basse-Normandie

En France, la forêt couvre quinze millions d'hectares, soit 28 % du territoire national. Sauf accident comme les tempêtes de décembre 1999, l'exploitation régulière de cet espace assure l'entretien des boisements et le renouvellement des peuplements agés.

Naturoscope

Les limites à la production de biomasse, gourmande en espace et en eau, sont fixées par la portion de territoire disponible, mais l'autorisation donnée par la Commission Européenne, dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), de mise en culture des 1,3 millions d'hectares de jachères pour des productions ne servant ni à l'alimentation humaine ni à l'alimentation animale ouvre néanmoins des perspectives intéressantes.

L'utilisation de la biomasse dans l'énergie.

L'énergie produite à partir de la biomasse participe à la limitation des émissions de gaz à effet de serre, à l'amélioration de l'autonomie énergétique au niveau local et offre des atouts majeurs pour l'environnement, l'économie et l'emploi.

Elle se présente sous diverses formes :

Pour bien situer la place de la biomasse dans le bilan énergétique national, Il est bon de rappeler que l’ensemble des énergies renouvelables assure, en France, 11,5% des besoins énergétiques, soit 27 Mtep/an dont 16Mtep/an pour l’énergie hydraulique.

© ADEME

Les Bioénergies d’origine agricole ou forestière sont avec 4,5% de la consommation d’énergie (soit 11 MTep/an

), la seconde source d'énergies renouvelables en France et ont encore un potentiel de développement non négligeable. Le Bois-énergie avec 9,8 Mtep/an représente 40% de la production française totale de bois. Ce pourcentage est de 55% au niveau mondial. La biomasse est en effet l'énergie principale de bon nombre de pays en voie de développement et dans ce cas lorsqu'elle engendre une déforestation importante, (c'est tout particulièrement flagrant en Afrique) elle n'a rien d'écologique.

Le biocombustible

En regroupant collectivités, industrie et chauffage domestique, la filière "bois-énergie" consomme 35 millions de mètres cubes chaque année.

La mise en œuvre de cette filière suppose, évidemment, un approvisionnement sûr et durable de biocombustibles avec des coûts de collecte et des distances de transport raisonnables.

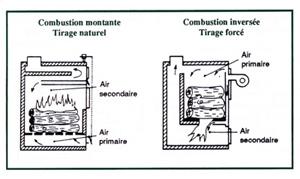

Chauffage domestique individuel

Pour une maison individuelle sur deux, soit six millions de résidences principales, le bois est une source de chauffage principale ou complémentaire.

Actuellement, le rendement énergétique global de l'ensemble des installations de chauffage domestique au bois est, en France, assez faible (30%), ce qui en fait une énergie chère et dont les performances environnementales sont encore insuffisantes.

Mais, les équipements modernes proposés aujourd'hui (inserts, poêle ou chaudière) sont plus performants et permettent d'obtenir des rendements énergétiques d'au moins 60 % voire même 85 % pour les chaudières tout en économisant 30 % de bois et en réduisant les émissions de substances polluantes. Par contre, ils nécessitent des règles d'installation et un entretien très stricts.

© Energie verte, ADEME, janvier 1993, n° 37

Il est nécessaire également de disposer d'un espace suffisant pour le stockage du bois dans de bonnes conditions.

Chauffage collectif

515 chaufferies urbaines ou collectives au bois fonctionnent en France pour l’alimentation, directe ou par réseau de chaleur, d’ensembles immobiliers, de quartiers urbains ou d’équipements publics (hôpitaux, écoles, piscines...).

Pour permettre une bonne automaticité dans l'alimentation et la régularisation des chaudières, le biocombustible doit être normalisé, calibré, dépoussiéré. Il est parfois conditionné sous forme de plaquettes ou de granulés. Afin d'en faciliter son utilisation, l’approvisionnement des chaufferies collectives urbaines est organisé dans le cadre de réseaux et d'entreprises de collecte/transport/stockage qui mobilisent, annuellement, près de 700.000 m3 de bois dont environ 80% sous forme de déchets de transformation (écorces, sciures, broyats de récupération...).

Du point de vue coût, le biocombustible est plus compétitif que l’électricité, le propane et le fioul, et reste en général concurrentiel avec le gaz. Toutefois, les investissements restent encore plus coûteux que pour les combustibles concurrents. C'est pourquoi, dans le cadre du plan "Bois-énergie et développement local" lancé en 1994, l'état, pour inciter les collectivités locales à s'équiper de chaufferies collectives à bois, leur accorde une subvention allant jusqu'à 50% de l'investissement initial.

Selon les statistiques fournies par l'ADEME ce secteur a permis d'éviter la consommation de 160 000 tep/an de combustibles fossiles, d'éviter l'émission de 500 000 tonnes/an de CO2 et de créer 500 emplois directs.

Plus de mille chaufferies industrielles valorisant des déchets de transformation, notamment dans les entreprises de la filière bois, permettent de substituer plus de 1 million de tep/an et d’éviter la production de près de 3 Mtonnes de CO2 par an.

Le charbon de bois

.Le charbon de bois est issu de la décomposition thermique de la matière carbonée sous vide (pyrolyse). Outre le charbon de bois, la pyrolyse produit aussi un liquide, l'huile pyrolytique, et un gaz combustible.

Malgré un pouvoir calorifique intéressant, la consommation de charbon de bois est aujourd'hui marginale en France, mais elle continue à être la principale source d'énergie dans les pays du Sud.

Il est probable que, pour longtemps encore, le charbon de bois continuera d'être utilisé comme seul combustible pour prés du tiers de la population mondiale.

Mais, la déforestation intense constatée dans les pays pauvres du fait de l'importante pression démographique, du développement de l'agriculture alimentaire et l'exportation des bois dits exotiques conduit à rechercher des alternatives au charbon de bois.

Des technologies ont été mises au point pour faire du charbon de bois sans bois,

mais à partir de déchets et résidus agricoles (pailles diverses, restes de cultures

tels les tiges de coton, de mil, de roseau, etc.…). Le produit se présente sous forme

de briquettes faciles à utiliser et sans dégagement de méthane.

Les biocarburants

En France nous disposons de deux filières de bio composants renouvelables ("biocarburants"), elles fournissent 1% de la consommation française totale de carburants.

La consommation des bio composants, en tant que carburants et additifs, présente des avantages certains pour leur contribution à la réduction de certaines émissions polluantes mais aussi pour leur bénéfice en termes d’effet de serre du à leur origine végétale.

Un seul regret, cependant, l'utilisation des biocarburants en mélange avec de l'essence classique ne nous permet pas, hélas, de nous affranchir totalement du pétrole.

le bioéthanol

Le bioéthanol et son dérivé l’ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), sont essentiellement utilisés en mélange additif aux essences classiques.

Ils permettent de relever l'indice d'octane et contribuent à baisser les émissions de dioxyde de soufre, d'oxyde de carbone, d'hydrocarbures et de composés aromatiques (benzène, toluène, xylène) dans l'atmosphère.

Mais dans l'état actuel des technologies utilisées, la fabrication du bioéthanol est un procédé qui reste onéreux.

La production (93.000t d’éthanol en 2000) est assurée par la fermentation de la biomasse. Plus les végétaux sont riches en sucres et plus la fermentation est élevée. En France, la production est obtenue essentiellement à partir de betteraves et de blé (28.000 ha). Le maïs, le topinambour, la canne à sucre, mais aussi, les sous-produits de sucreries peuvent également être utilisés.

Ces végétaux sont broyés pour obtenir le jus, dont la fermentation assurée par des levures permet de transformer les sucres en éthanol (alcool). Les résidus du broyage (pulpes, tourteaux) sont destinés à l'alimentation du bétail.

L'utilisation directe de l'éthanol comme biocarburant nécessite des moteurs

spécifiquement adaptés car il faut deux fois moins d'air pour provoquer la combustion

d'1 gramme d'éthanol par rapport à 1 gramme d'essence classique. Par contre l'utilisation

de l'ETBE, en mélange avec de l'essence, ne nécessite aucune adaptation des véhicules

et des moteurs. L'ETBE est obtenu, dans 3 unités industrielles de transformation, par

condensation de l'éthanol avec l'iso butène (fraction pétrolière légère de raffinerie).

Les huiles végétales

Cette production est assurée pour l’essentiel à partir de colza (300 000 ha) mais d'autres plantes oléagineuses telles que le tournesol, l'arachide ou le soja. peuvent être utilisées.

Une remarque, toutefois, la culture du colza est très vorace en engrais. Il est à craindre que pour améliorer les rendements à l'hectare, les producteurs soient tentés d'utiliser de plus en plus d'engrais. Or pour produire une tonne d'engrais il faut consommer 1,5 tonnes de pétrole, il est donc impératif de favoriser, dans ces filières, une agriculture raisonnée et raisonnable.

Après broyage, pressage et raffinage des graines, l'huile végétale obtenue subit un traitement au méthanol pour obtenir de l'ester.

Les restes des graines (tourteaux) sont destinés à l'alimentation animale.

Nous disposons en France de trois unités industrielles d’estérification qui ont produit 310 000 t d’esters en 2000.

Les huiles végétales et leurs dérivés (esters) sont utilisés en mélange additivant

et lubrifiant aux

gazoles dans les proportions de 5% à 20%. Ce mélange permet de réduire les

fumées et les particules produites dans la combustion du gazole. La principale utilisation

concerne les véhicules utilitaires (poids lourds, tracteurs, bus).

© ADEME

Les filières de biocarburants permettent la substitution de 300.000 tep/an et évitent

l'émission de 800.000 tonnes/an de CO2.

Comme annoncé par ailleurs sur ce site, le Premier Ministre, Jean-Pierre Raffarin a présenté le 8 septembre 2004 un plan visant à tripler la production de biocarburants d'ici à 2007. Cet objectif permettrait de passer à une production de 1.250.000 tonnes pour l'ensemble des 2 filières et occuperait une surface agricole d'un million d'hectares. Il nécessiterait aussi la construction de quatre usines d'une capacité de 200.000 tonnes par an chacune et la création de 6.000 emplois dans le seul secteur agricole d'ici a 2007.

LE BIOGAZ

Le biogaz est du méthane produit par la fermentation naturelle de matières organiques (fumiers, lisiers, boues d'épuration, déchets verts après compostage). Le méthane est également présent dans les marécages, les cultures du riz, les élevages bovins, les décharges.

Une tonne de déchets organiques produit environ 60 m3 de méthane.

La production naturelle valorisable de gaz de fermentation représente en France plus de 600.000 tep/an en provenance principalement des décharges, mais aussi des boues d’épuration et des déchets urbains, agricoles et agroalimentaires. Malheureusement, 150.000 tep/an seulement sont actuellement récupérées et valorisées.

Le méthane non récupéré est émis directement dans l’atmosphère où il contribue fortement à l’accroissement de l’effet de serre. Son utilisation présente donc le double avantage de produire de l'énergie et d'avoir un effet immédiat pour limiter les émissions de GES.

Le méthane est utilisé pour produire de la chaleur, de l'électricité ou comme biocarburant. Mais son usage reste marginal en raison de contraintes techniques coûteuses de purification et de stockage. Seule une taxation plus sévère de la pollution permettrait d'améliorer sa rentabilité financière.

De nombreux pays européens (Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas, Suède) ont, néanmoins, engagé des projets de valorisation du biogaz à grande échelle sous forme d’électricité, de cogénération ou de chaleur.

En France, l'objectif est d'atteindre une valorisation annuelle de méthane de 300.000 tep à l’horizon 2006, avec la. création nette de 200 emplois supplémentaires. A cet effet, une aide sera apportée pour les investissements visant le traitement par méthanisation des déchets organiques ainsi que la valorisation thermique ou électrique du biogaz au niveau des entreprises agroalimentaires, des décharges et des centres de traitement d’ordures ménagères, des grandes stations d’épuration et des élevages agricoles.

LA BIOELECTRICITE

Dans le cadre de la substitution progressive de l'électricité produite à partir des combustibles fossiles, puis de l'énergie nucléaire par de l'électricité propre à base d'énergies renouvelables, la production d’électricité à partir de biomasse peut apporter sa modeste contribution.

Les technologies de production combinée d’électricité et de vapeur (cogénération), dont le rendement énergétique est élevé, sont parfaitement maîtrisées et déjà fortement développées.

Des centrales électriques consommant des déchets de canne à sucre (bagasse) fonctionnent, par exemple, depuis de nombreuses années à La Réunion. Ces technologies sont aussi appliquées à la valorisation des sous-produits de papeterie et à celle du biogaz.

Le développement de cette filière dépend avant tout des conditions et des coûts d'accès à la matière première mais aussi du niveau de prix acceptable économiquement pour le kilowattheure produit. Il dépend également des possibilités de valorisation de la vapeur produite (en usage industriel ou en réseau de chaleur urbain).

Selon l'ADEME, le développement d’une centaine de projets industriels de bio-cogénération, notamment dans la filière bois, dans la filière bio-déchets, et dans les secteurs agricoles et agroalimentaires est prévu.

Des recherches sont poursuivies sur l’utilisation de l’éthanol agricole et son reformage en vue de l’alimentation future de piles à combustible.

L'objectif pour la filière bioélectricité est de parvenir en 2006 à un doublement de la production actuelle de bioélectricité(2tWh). Ce qui génèrerait une économie globale de 900.000tep (valorisation de la vapeur cogénérée comprise) et la création de plus de 1.000 emplois directs.

Les engrais agricoles

Indépendamment du tas de compost que constitue le jardinier dans un coin du potager, la récupération des déchets verts s'organise dans chaque commune pour répondre à des préoccupations environnementales mais aussi agricoles.

Après broyage et compostage les déchets retournent au sol en remplacement d'engrais chimiques gros consommateurs d'énergie.

Le compost permet :

Lors d'un compostage en plein air, seule la partie intérieure du tas dégage du biogaz sous forme de méthane, du fait de l'absence d'air (anaérobie). La surface de contact avec l'air provoque aussi une fermentation avec décomposition de la biomasse mais avec dégagement de CO2 (aérobie).

Il est primordial pour éviter les émissions de ces gaz dans l'atmosphère que les grandes déchetteries ou le compostage s'effectue à l'air libre soient équipées pour récupérer le biogaz. Il en est de même pour les centres de traitement d’ordures ménagères, des grandes stations d’épuration et des élevages agricoles.

Les lisiers, purins et fumier constituent, également, de bonnes alternatives aux engrais

azotés. Le lisier et le purin présentent l'avantage d'être rapidement utilisables par

les plantes car la moitié de l'azote total devient disponible dans les 3 à 6 semaines

qui suivent l'épandage.

De trop fréquents épandages ont, hélas, contribué à la pollution, par excès d"azote, des nappes phréatiques et des cours d'eau, notamment en Bretagne ou ils ont également généré le phénomène des marées vertes.

Le bois matériau

On ne serait pas complet sur le sujet de la biomasse si on n'évoquait pas l'utilisation du bois comme matériau, car sous cette forme, il participe aussi à la lutte contre l'effet de serre dans la mesure ou il s'agit d'essences produites localement.

Après avoir été un peu délaissé au profit du PVC ou de l'aluminium, notamment en ce qui concerne fenêtres et volets, le bois revient en force dans le secteur de la construction. Il représente aujourd'hui 10% de la valeur de l’ensemble du marché des matériaux utilisés dans le bâtiment. Selon l'ADEME l'objectif serait d'aller vers les 25% en 2010.

Actuellement, la consommation de ce secteur s'élève à 13 millions de m3/an (8 Milliards de Francs/an), soit 58% du bois d’œuvre produit en France.

En plus de ces qualités thermiques bien connues dans les pays nordiques ou les régions montagneuses, le bois, seul matériau renouvelable, présente désormais, grâce aux techniques modernes de traitement, des garanties de longue vie et de grande résistance. Il est aussi beaucoup plus facile d'entretien.

Concernant ses avantages au plan environnemental on peut noter que :

Le bois matériau constitue aussi une ressource importante dans l'ameublement, dans la mesure ou les essences locales sont privilégiées.

On constate cependant une dérive inquiétante de la demande de bois exotiques, notamment le teck réputé imputrescible et abusivement utilisé dans la fabrication de salons de jardin, de terrasses en bois, de caillebotis, de parquets ou de salle de bains. Cette explosion de la demande conduit les pays d'Asie, principaux producteurs, à exploiter les forêts au-delà du raisonnable et à couper des arbres non matures et donc de moins bonne qualité. Pire, pour palier l'insuffisance du bois local, ces pays importent massivement du bois africain, qui après transformation est, ensuite, réexporté vers l'Europe.

Voilà, un usage du bois écologiquement inacceptable.

Autres usages

Toujours dans le cadre de la lutte contre l'effet de serre, des recherches se poursuivent dans le secteur de l'industrie chimique pour remplacer des produits d'origine pétrolière par des molécules biodégradables et renouvelables d’origine végétale.

Les applications industrielles concernées sont notamment, des lubrifiants, des plastifiants, des solvants, des encres, des peintures, de la cosmétique, des matériaux fibreux et des films polymères.

Sources :

ADEMEThémadoc CRDP de Basse-Normandie